On a découvert 72 pièces de monnaie celtiques: 51 potins (monnaie coulée) en bronze, 18 quinaires (monnaie frappée) en argent et 3 bronzes indéterminés. Les quinaires datent entre 120/80 et 58 avant J.-C. Trente potins sont du type «à la grosse tête», qui était la monnaie celtique de bronze la plus courante en France de l’Est et sur le Plateau suisse. L’usage de prototypes romains (quinaires) révèle les relations qu’entretenaient les Celtes avec Rome avant la Guerre des Gaules (58 à 51 avant J.-C.).

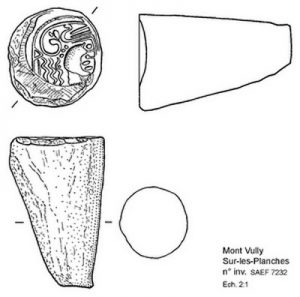

La découverte d’un coin monétaire, dans le secteur des Planches en 1996, a constitué une petite sensation dans le monde archéologique. Cet objet servait à frapper monnaie et se distingue donc par sa rareté. L’exemplaire vulliérain, en bronze, représente en négatif la tête de Rome coiffée du casque ailé et les cheveux retombant en mèches sur la nuque.

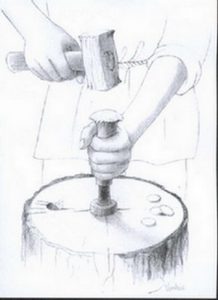

C’est le premier exemplaire connu d’un coin d’avers pour la frappe de quinaires à la légende KALETEDV bien représentés dans l’Est de la Gaule. Par opposition au coin de revers, dit mobile car il était tenu par l’ouvrier monnayeur, celui-ci était enchâssé dans un billot ou une enclume.

L’absence de revers ne permet cependant pas de savoir avec certitude quelle autorité émettait ce type de monnaie en argent appelé «quinaire». Mise en circulation entre 120 et 80 avant J.-C., cette monnaie imitait le denier romain. La découverte de ce coin monétaire ne permet pourtant pas de conclure à l’existence d’un atelier monétaire au Vully.

Reste la délicate question du nombre de monnaies frappées avec ce coin. La quantité de pièces issues d’un même coin dépend de nombreux critères (composition métallique du coin et des flans, la technique de frappe – à froid ou à chaud – ainsi que le métier et l’habileté du monnayeur. Plusieurs expériences ont démontré qu’avec un coin d’avers, on pouvait frapper entre plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de monnaies!

Les analyses métallographiques effectuées à l’Ecole polytechnique fédérale et à l’Université de Lausanne ont apporté la preuve que le coin du Mont Vully avait reçu des coups répétés et qu’il avait largement servi.